Appel à communications

Septièmes Rencontres d’histoire ouvrière du GREMMOS

Saint-Étienne, 6 et 7 juin 2024

Le GREMMOS (Groupe de recherches et d’études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois) est une association réunissant des chercheuses et chercheurs, universitaires ou non, travaillant sur l’histoire ouvrière de Saint-Étienne et sa région, avec comme objectif l’entretien et la transmission des mémoires du monde ouvrier stéphanois. Il organise périodiquement des Rencontres d’histoire ouvrière (nous en sommes à la septième édition depuis la création de l’association en 2007), qui sont l’occasion de confronter les expériences stéphanoises à des regards et des vécus extérieurs.

La thématique retenue pour les prochaines rencontres est celle du logement, abordée sous un aspect souvent négligé, celui de la propriété.

La propriété ouvrière : retour sur un impensé de « la question du logement »

L’industrialisation, par l’ampleur et la nature des mouvements de population qu’elle a produits, a transformé le quotidien populaire en séparant l’habitation du lieu de travail et en transformant celle-ci en une marchandise. Même si les grandes enquêtes sociales du XIXe siècle[1] ont privilégié la question du travail, leur souci multiforme d’investigation de la condition ouvrière se cristallise dans la description d’une situation matérielle qui inquiète et scandalise, et dont le logement, ou ce qui en tient lieu, devient l’emblème.

Que ce soit dans le Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie de Louis René Villermé, publié en 1840, ou dans La situation de la classe laborieuse en Angleterre de Friedrich Engels, datée de 1845, l’entassement des populations dans des locaux insalubres constitue un marqueur de la condition ouvrière. Le premier fait des caves du quartier de la rue des Étarques, à Lille, un étalon de la misère dans la ville industrielle, que Victor Hugo reprendra à son compte dans Les Châtiments pour dénoncer le scandale moral des fastes de la « fête impériale »[2]. Le second note que « toute grande ville a un ou plusieurs « mauvais quartiers » où se concentre la classe ouvrière [… qui] sont organisés en Angleterre partout à peu près de la même manière, les plus mauvaises maisons dans la partie la plus laide de la ville ; le plus souvent se sont des bâtiments à deux étages ou à un seul, en briques, alignés en longues files, si possible avec des caves habitées et presque toujours bâties irrégulièrement ». L’un et l’autre s’accordent cependant, pour des raisons radicalement différentes voire antagoniques, à éluder la question du logement et à s’abstenir de la construire en problème spécifique.

Pour Villermé, le remède à la misère ouvrière est d’ordre moral. Que les ouvriers boivent moins, fassent preuve d’organisation et de prévoyance, et tout ira mieux. Pour Engels, le tableau, plus nuancé que ce que certains de ses détracteurs en ont dit, de la « situation de la classe laborieuse en Angleterre » s’inscrit sur un horizon plus large que celui de l’indignation morale, celui de l’analyse des dynamiques du capitalisme et de l’exploitation de l’être humain qui en découlent, dont la précarisation des conditions de vie n’est qu’une conséquence parmi d’autres.

La « question ouvrière » en revanche, entretenue par la récurrence de mouvements sociaux souvent violents, s’impose comme un sujet incontournable qui fait indirectement émerger la question du logement. Ainsi, en France, poussée par l’inquiétude des hygiénistes devant la résurgence des épidémies, interpelée par les effets pernicieux du logement insalubre sur l’ordre social et moral qui a vacillé en 1848, et aiguillonnée d’une manière plus décisive encore par les scrupules de conscience des chrétiens sociaux, la commission de prévoyance et d’assistance de l’Assemblée législative prépare-t-elle une loi, votée le 13 avril 1850, par laquelle « la Seconde République invente le logement insalubre »[3]. Considérée un siècle plus tard comme « la première loi française d’urbanisme »[4], « la loi de 1850 concrétise pour la première fois en France l’apparition d’un nouvel objet de préoccupation sociale : le logement, le ménage, l’habitat »[5], même si son contenu, par souci de ménager le droit de propriété et de ne pas substituer l’intervention publique à l’initiative privée, reste bien en deçà des propositions avancées lors du travail en commission ou lors de la discussion parlementaire, et plus timoré que les dispositions arrêtées au même moment en Angleterre. De fait, l’application de la loi donne des résultats modestes et l’intervention sur l’existant reste limitée. Les reportages réalisés par Séverine dans les quartiers de mineurs stéphanois, en 1893, en donne un compte rendu édifiant. Quant à la production de nouveaux logements conformes aux règles d’hygiène et de salubrité, elle est laissée à l’initiative privée.

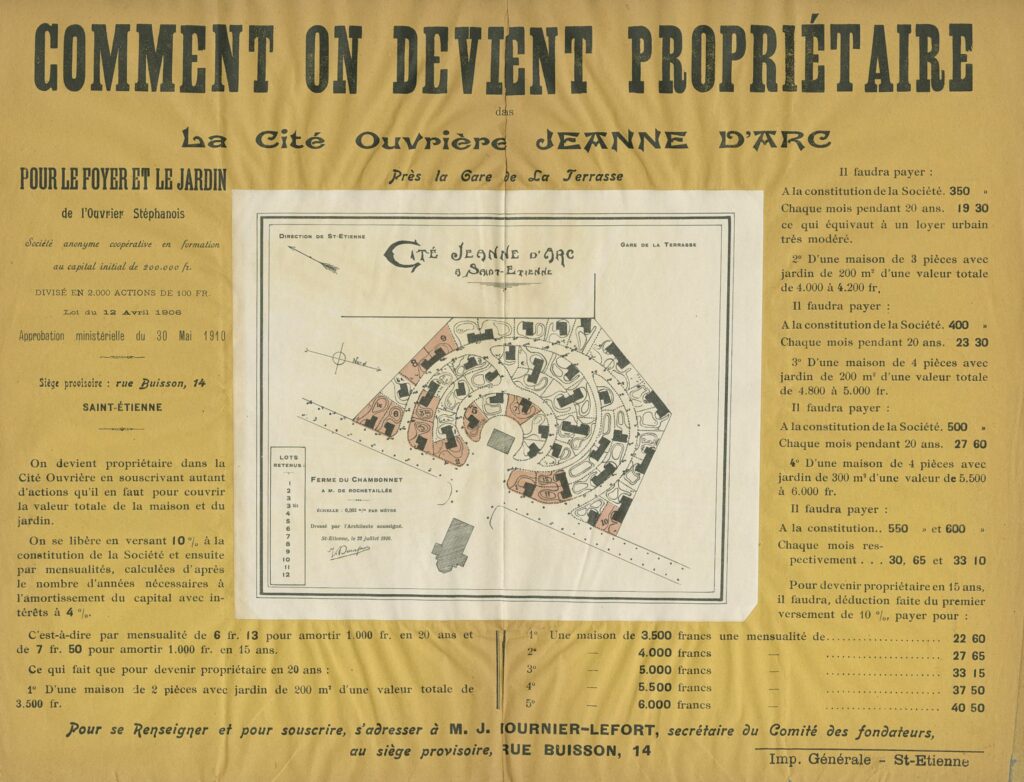

Mises à part quelques initiatives caritatives restées marginales, l’essentiel de l’effort est à mettre au crédit des entreprises, d’une part, et d’une petite bourgeoisie du commerce et de l’artisanat, d’autre part, dont le développement accompagne l’urbanisation et qui trouve dans la maison de rapport une opportunité de fructification de son capital. La construction des courées de Roubaix a constitué par exemple un investissement attractif pour nombre de commerçants et de petits entrepreneurs extérieurs au textile[6]. L’initiative patronale participe à la fois de la nécessité, celle de réunir la main-d’œuvre nécessaire quand celle-ci n’est pas naturellement disponible sur place, et de l’œuvre philanthropique quand le projet s’habille de scrupules moraux ou de calculs sociaux en termes d’éducation et de contrôle de la classe ouvrière. Le patronat protestant de Mulhouse est ainsi à l’origine de la création en 1853 de la « Société mulhousienne des cités ouvrières », qui promeut le principe de la maison individuelle unifamiliale qui fera de nombreux émules.

La fin du XIXe siècle voit posés les premiers éléments de ce qui devient une véritable politique publique du logement. Le Congrès international des habitations ouvrières qui se tient à Paris à l’occasion de l’Exposition universelle de 1889, débouche sur la fondation en 1890 de la Société française des Habitations à Bon Marché, à l’initiative du maire du Havre, Jules Siegfried. Celui-ci est à l’origine d’une loi votée le 30 novembre 1894, qui ouvre la possibilité d’une intervention publique en matière d’aide au logement, tout en prenant soin de limiter la capacité d’initiative à la sphère privée. C’est la loi Bonnevay qui donne en 1912 aux communes et aux départements la possibilité de créer des offices publics d’HBM. Le « socialisme municipal », dont la politique conduite par Henri Sellier dans le département de la Seine constitue l’emblème, puis les programmes de construction des années 1950-1960, font des HBM, devenues HLM, la référence principale en matière de logement ouvrier, même si le profil des bénéficiaires a été rapidement élargi aux « personnes peu fortunées vivant de leur salaire »[7].

Ceci étant dit, le logement ouvrier ne se réduit pas à l’habitat patronal, à la maison de rapport ou au logement locatif social. Dans son rapport, Villermé relevait par exemple qu’à Saint-Étienne, « les ouvriers en rubans quittent-ils l’intérieur de la ville pour aller demeurer, à une petite distance, dans des maisons construites pour eux, très souvent par eux-mêmes ». Plus que la mise à disposition d’un logement comme annexe du contrat de travail, l’objectif de la Société mulhousienne des cités ouvrières est « d’habituer les ouvriers à l’épargne en leur offrant le stimulant attrait de la propriété »[8]. La loi Ribot du 10 avril 1908 « relative à la propriété et aux maisons à bon marché », en créant les sociétés de crédit immobilier, a pour objet de favoriser l’accession à la propriété des ouvriers. La loi Loucheur du 13 juillet 1928, qui marque le premier engagement financier de l’État dans le logement social, programme la construction de 200 000 logements ou maisons individuelles à bon marché « surtout destinées à devenir la propriété de personnes peu fortunées et notamment de travailleurs vivant principalement de leur salaire »[9]. Elle favorise le développement des « cottages sociaux », préfiguration du mouvement autoconstructeur des Castors qui, après la Seconde Guerre mondiale, permet à ceux qui s’y engagent, d’accéder à la propriété de leur logement en palliant l’insuffisance de leurs moyens financiers par un investissement personnel en travail pris sur leur temps de liberté. L’autoconstruction, en mobilisant des ressources propres au groupe social (compétences techniques, réseaux de solidarité, capacités d’abnégation) a été et reste, d’une manière générale, un puissant levier d’accès à la propriété dans le monde.

Derrière le statut de propriétaire, il y a en fait plus que la possession qui émancipe de la sujétion au bailleur, quel qu’il soit. Il constitue une capacité d’action qui alimente des stratégies permettant de peser sur l’avenir. La propriété du logement assure une certaine forme de sécurité, garantissant un toit en cas de difficulté, constituant au pire une forme d’assurance par la valeur qu’il représente, mobilisable en cas d’extrême besoin. Elle est une protection contre la précarité. Mais l’ouvrier propriétaire peut être aussi spéculateur, anticipant voire orientant les transformations de l’espace urbain. Il est en tout cas, au moins par ses capacités de résistance, au mieux par ses facultés d’initiatives, un « fabricant de ville » qui ne se contente pas de subir passivement la production de celle-ci par des intérêts économiques qui le dépassent. Loin d’être anecdotique ou accidentelle, la propriété du logement constitue un statut d’occupation qui, comme le logement en cités ou la location plus ou moins précaire, participe de la « condition ouvrière » pour peu que l’on donne une définition de celle-ci qui ne soit point trop restrictive en l’élargissant à la « condition populaire ».

Il existe pourtant une sorte d’impensé de la question du logement ouvrier. Moins visible et moins emblématique que l’habitat patronal, la propriété ouvrière est passée sous le regard d’une littérature historique ou patrimoniale. Du côté de la sociologie, Maurice Halbwachs s’interrogeait dès 1912 sur le logement ouvrier, dans sa thèse sur « La classe ouvrière et les niveaux de vie »[10], mais il faudra attendre plusieurs décennies pour que les sociologues s’intéressent vraiment au logement et à la propriété ouvrière. Les Britanniques Young et Willmott les abordent par la sociologie de la famille en 1957[11]. Onze ans plus tard, les Français Nicole Haumont, Marie-Geneviève Dezès, Henri Raymond et Antoine Haumont publient trois volumes qui feront date[12]. La question est posée, mais de manière indirecte, dans les travaux de sociologues proches d’Henri Lefebvre, comme Raymond Ledrut, ou dans la sociologie de Pierre Bourdieu ayant trait à la propriété et à l’économie de la maison[13]. Michel Verret, au tournant des années 1970 et 1980, interpelle dans L’espace ouvrier architectes, urbanistes et habitants sur la question de la maison individuelle et sur celle de la propriété[14].

Sans doute, la propriété ouvrière a-t-elle pâti aussi d’une sorte d’ostracisme fondateur dans le mouvement ouvrier, tout au moins dans les pays où l’influence du marxisme devint prédominante. Pour celui-ci, la résolution de la question du logement est subordonnée à la transformation sociale résultant de la socialisation des moyens de production. Toute autre perspective, notamment celle qui verrait dans la sécurisation du logement un levier d’amélioration de la condition ouvrière, est considérée comme une intolérable « régression petite-bourgeoise » sur la voie de l’émancipation prolétarienne. On voit alors Engels ferrailler contre Arthur Mülberger, modeste auteur d’un long et confus article d’inspiration proudhonienne sur la question du logement publié en 1872 dans l’organe du parti ouvrier social-démocrate allemand. Il écrit trois articles réunis quinze ans plus tard dans une publication unique, devenue un « classique » du marxisme, La question du logement, précédés d’une préface où il renvoie la proposition de Proudhon d’une émancipation des travailleurs par l’accès à la propriété du logement au rang des illusions petites-bourgeoises, tout en soulignant l’effet aliénant de la propriété immobilière qui lie le travailleur à domicile au lieu et à la terre et « l’[enchaîne] à son capitaliste par des liens semi-féodaux »[15].

Se trouve ainsi écrite une feuille de route implicite, qui exclut la propriété du logement des perspectives du mouvement ouvrier. Les partis politiques qui s’en réclament privilégient l’action publique en la matière. Ils sont confortés dans leur posture par l’expérience malheureuse des « lotissements défectueux » de la banlieue parisienne de l’entre-deux-guerres, où le Parti communiste trouve dans la fédération des Mal-lotis un relais à son action et une justification de ses positions théoriques. Paradoxalement, la défense de la propriété ouvrière a pu servir et peut encore servir de point d’appui à la résistance aux politiques d’aménagement et de rénovation urbaine qui entendent redistribuer la population dans la ville pour mieux en valoriser l’espace.

À l’inverse, la préférence de la droite pour l’accès des populations ouvrières à la propriété, illustrée à une époque récente par la politique de Margaret Thatcher au Royaume-Uni[16] ou celle de Nicolas Sarkozy et, avant lui, de Valéry Giscard d’Estaing qui appelait de ses vœux « une France de propriétaires », ancre cet objectif dans un référentiel qui n’appartient pas à l’imaginaire ouvrier imprégnant l’historiographie la plus répandue. Dans les années 1980, les travaux, importants, de Christian Topalov[17] montrent bien que l’évolution de la propriété immobilière a concerné toutes les catégories sociales entre 1954 et 1974 et que, sur la dernière partie de la période, les ouvriers qualifiés sont parmi ceux dont le taux de propriété progresse le plus rapidement.

Se décalant de cet héritage intellectuel marxiste, sans nourrir pour autant un projet sournois de réhabilitation, les 7es Rencontres d’histoire ouvrière du Gremmos entendent ouvrir la boîte noire de la propriété ouvrière, sonder cet impensé au prisme de la recherche historique et de la réflexion anthropologique, sociale et politique. L’appel à communication porte sur trois thématiques qui se dégagent du panorama précédemment esquissé.

Les voies d’accès à la propriété :

On l’a dit, la propriété ouvrière est une option qui s’apparente plutôt à la droite. D’abord à cause de sa réticence à substituer des politiques publiques à l’initiative privée qui constitue le principe structurant de sa conception « libérale » de l’économie et de la société, ensuite parce qu’elle offre l’avantage de se décharger sur les individus et les familles du financement de la construction et de l’entretien du logement. C’est une telle logique qui sous-tend la cession de logements patronaux aux « ayant-droit », comme c’est le cas par exemple dans les cités minières, ou la privatisation de logements sociaux telle qu’entreprise dans le Royaume-Uni de Margaret Thatcher. Mais développer la propriété ouvrière, c’est aussi rendre les ouvriers conservateurs, éteindre chez eux la flamme révolutionnaire par la constitution d’un patrimoine, les attacher aux valeurs familiales et les détourner du militantisme politique ou syndical par l’attrait de la terre et le mirage d’une autonomie économique conquise dans l’individualisme du jardinage.

C’est avec un tel argumentaire de « moralisation » de la classe ouvrière que les bourgeois philanthropes étayaient leurs entreprises d’aide à l’accession à la propriété. Le mouvement des Castors, tout autant soutenu par les milieux patronaux, fait appel à un autre référentiel, celui de la solidarité et du partage des compétences, pour défendre un projet qui est d’abord celui d’un accès individuel au logement dans un contexte de pénurie de celui-ci. Mais il s’agit là de démarches encadrées, institutionnalisées. Par-delà les communications attendues sur des expériences de ce type, le comité d’organisation sera sensible aux propositions qui exploreront des entreprises plus spontanées, plus autonomes, voire carrément en rupture avec l’ordre économique et social en place. Il sera également sensible à la dimension stratégique des démarches d’accession à la propriété, tant dans une perspective de gestion patrimoniale que dans celle d’exploitation des opportunités et d’anticipation des évolutions urbaines pouvant sous-tendre des projets plus ou moins affirmés d’ascension sociale.

Propriété, autonomie ouvrière et culture constructive :

La mise en œuvre de ressources propres à la classe ouvrière, puisant dans sa culture technique et son expérience sociale, est un levier fréquemment sollicité et souvent reconnu de l’accession ouvrière à la propriété. On y voit la compensation des faiblesses du capital matériel par les ressources du capital social. Dans cette perspective le bricolage, la récupération, le détournement ont été érigés en palliatifs de la pauvreté et de la pénurie. L’inventivité et sa version sociale, la débrouillardise, sont censées irriguer ces pratiques et ouvrir des espaces de liberté et de créativité dans des existences dominées par la contrainte, celle de l’atelier, celle de l’horaire, celle de la frugalité nécessaire. La maison est alors une sorte d’antidote à l’aliénation de l’usine, un espace compensatoire où s’expriment les facultés créatrices de l’individu.

Cette vision idéalisée du bricolage et de ses capacités productrices ne doit pas escamoter un autre versant de cette réalité : une technique de pauvres reste souvent une pauvre technique qui s’enferme dans l’incapacité de trouver des palliatifs efficaces à la pénurie de moyens matériels. L’acculturation au travail manuel n’est pas gage de compétence universelle. En matière de techniques constructives, on touche un domaine où l’absence de spécialisation et d’outillage adapté limite les possibilités de réalisation, et l’architecture vernaculaire n’est pas toujours, pour cette raison, synonyme de qualité de construction. Les astuces et les expédients transmis par la tradition peuvent être de mauvaises solutions.

Inversement, il ne faut pas négliger la capacité des auto-constructeurs à s’approprier des innovations techniques qui rendent leur tâche plus facile, ou à rompre avec la routine pour adopter les normes les plus actualisées en matière d’aménagement. Il faut alors prendre en considération les effets d’imitation et de percolation de modèles qui contredisent quelque peu le mythe d’une autosuffisance de la culture ouvrière capable de produire un univers alternatif. Sans doute faut-il aussi explorer les entreprises symétriques qui conduisent à diffuser « par le haut » des innovations en matière d’habitat allant dans le sens d’une simplification de la mise en œuvre, porteuse d’économies de moyens et de temps, à l’image des productions développées par Jean Prouvé après la Seconde Guerre mondiale.

Les communications attendues devront développer ces différents aspects. Sans négliger la vision idéalisée de l’auto-construction dont il conviendra d’approfondir l’analyse tant de sa réalité que du récit qui en est fait ; une attention particulière sera portée aussi aux contributions qui proposent une déconstruction et un regard critique sur ceux-ci. Une analyse des insuffisances et des impasses de l’auto-construction sera appréciée. De la même manière, des contributions sur la diffusion de l’innovation dans le milieu des auto-constructeurs, le rôle militant d’architectes et d’ingénieurs mais aussi de structures associatives et autres organisations, sont souhaitées. Ajoutons la dimension environnementale et les mouvements plus que solidaires, coopératifs, dont les écoquartiers contemporains revendiquent plus ou moins l’héritage.

Propriété populaire et conflits spatiaux

Le statut de propriétaire change le rapport à l’espace de l’ouvrier antérieurement locataire. Engels avait noté dans la préface à La question du logement, combien avec la mécanisation de la production et sa concentration en usine, « la possession d’une maison et d’un jardin avait à présent bien moins de valeur que la pleine liberté de mouvement ». En attachant le travailleur à un lieu, elle le prive d’une carte, la mobilité, pour s’adapter aux fluctuations du marché du travail. Cependant, le tableau brossé par Engels, qui concernait d’abord le travail à domicile en milieu rural, mérite d’être nuancé. Dans un contexte où le marché du travail offre un éventail large d’opportunités, la propriété du logement constitue une forme de revenu différé voire un complément de ressource quand, si les locaux sont assez vastes, elle s’accompagne de la pratique de la location. L’attachement au lieu n’est donc plus une entrave, et celui-ci prend une valeur économique qui dépasse l’horizon de l’affectif.

Dans cette perspective, la défense du lieu revêt une somme d’enjeux matériels, qui fait de l’ouvrier propriétaire un acteur à part entière de la production de l’urbain. Cela s’exprime dans le développement de revendications concernant l’amélioration des qualités urbaines du lieu (amélioration de la voirie, raccordement aux réseaux, desserte en transports en commun) ou des actions de résistance contre des initiatives qui en menacent l’intégrité et la qualité (implantation d’activités ou d’équipements générateurs de nuisances ou consommateurs d’espaces). Les opérations de rénovation urbaine ou de simple aménagement, ont été ou sont encore à l’origine de mobilisations enrôlant des ouvriers propriétaires qui peuvent y jouer un rôle dirigeant. Si la valeur économique des lieux est au cœur de ces mobilisations, il n’en faut pas négliger pour autant la valeur affective et symbolique qui est au fondement de la défense d’un mode de vie, d’une culture qui s’expriment dans certaines formes d’occupation du sol, de capacité d’agir dans les décisions d’aménagements urbains[18] ou tout simplement du maintien des liens de voisinage qui sont souvent, dans les classes populaires, les premiers liens sociaux[19]. La résistance des « cabanonniers » du golfe de Fos à l’application d’une réglementation tendant à les expulser au nom de la prévention du risque de submersion, est un exemple parmi d’autres de ces formes de mobilisations.

Les communications attendues devront évidemment analyser ces actions et ces mouvements où la résistance ouvrière à la domination s’exprime dans la défense d’un lieu ou d’un principe d’organisation de celui-ci. On sera attentif à la manière dont la propriété est mobilisée dans ces actions, à la nature des arguments utilisés. On accordera également de l’importance à l’analyse des contradictions qui peuvent traverser ces mobilisations, la manière dont la défense de la propriété ouvrière peut être enrôlée aussi pour servir d’autres causes. Un intérêt particulier sera porté par ailleurs aux communications qui valoriseraient des mobilisations qui ne se limitent pas à la défense d’un lieu, mais qui sont porteuses d’un projet pour celui-ci, l’intérêt étant renforcé si ce dernier a connu un aboutissement.

Les propositions de communication sont attendues pour le 7 avril 2024 et devront être envoyées à l’adresse suivante : <georges.gay[at]univ-st-etienne.fr>, sous la forme d’un synopsis de deux pages maximum. Les communications elles-mêmes devront être conçues dans la perspective d’une intervention de 15 à 20 minutes, sachant que les autrices/auteurs auront la possibilité de développer plus largement leur point de vue dans la publication envisagée.

Notes de l’appel :

[1] Eric GEERKENS, Nicolas HATZFELD, Isabelle LESPINET-MORET, Xavier VIGNA (dir.), Les enquêtes ouvrières dans l’Europe contemporaine, Paris, La Découverte, 2019.

[2] « Millions ! millions ! châteaux ! liste civile !

Un jour je descendis dans les caves de Lille

Je vis ce morne enfer.

Des fantômes sont là sous terre dans des chambres,

Blêmes, courbés, ployés ; le rachis tord leurs membres

Dans son poignet de fer.

Victor HUGO, « Joyeuse vie », Les châtiments. À découvrir sur le site https://www.poesie-francaise.fr/victor-hugo/poeme-joyeuse-vie.php

[3] Florence BOURILLON, « La loi du 13 avril 1850 ou lorsque la Seconde République invente le logement insalubre », Revue d’histoire du XIXe siècle, n°20-21, 2000, p. 117-134.

[4] Jeanne HUGUENEY, « Un centenaire oublié. La première loi française d’urbanisme, le 13 avril 1850 », Vie urbaine, 1950, pp. 241-249.

[5] Yankel FIJALKOW, « La notion d’insalubrité. Un processus de rationalisation 1850-1902 », Revue d’histoire du XIXe siècle, n°20-21, 2000, p. 135-156.

[6] Fatiha BELMESSOUS, Le logement dans la ville : la difficile construction des politiques publiques 1850-1969, 2009.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] « Loi établissant un programme de constructions à bon marché et de logement, en vue de remédier à la crise du logement », Journal officiel de la République française, Soixantième année, n°167, 17 juillet 1928.

[10] Maurice HALBWACHS, Le destin de la classe ouvrière, Paris, PUF, coll. Le lien social, 2011 (réédition conjointe de La Classe ouvrière et les niveaux de vie, publié en 1912 et de L’Évolution des besoins dans les classes ouvrières, publié en 1933)

[11] Michael YOUNG et Peter WILLMOTT, Le village dans la ville. Famille et parenté dans l’Est londonnien, traduit de l’anglais par Anne Gottman avec la collaboration de Bernard d’Hellencourt, Paris, Centre Georges Pompidou / CCI, 1983 (éd. or. 1957).

[12] Henri RAYMOND, Nicole HAUMONT, Marie-Geneviève DEZÈS, Antoine HAUMONT, L’habitat pavillonnaire, Paris, L’Harmattan, coll. Habitat et sociétés, 2001.

[13] « L’économie de la maison », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 81-82, mars 1990.

[14] Michel VERRET, L’Espace ouvrier. L’ouvrier français. Paris, Armand Colin, coll. U, 1979, p. 113.

[15] Friedrich ENGELS, La question du logement, Paris, Les Éditions sociales, 1969 (éd. or. 1887).

[16] Henrik GUTZON LARSEN, Anders LUND HANSEN, Gordon MACLEOD, Tom SLATER, « Introduction au dossier « Retour sur La question du logement » », Espaces et sociétés, n°170, 2017/3, p. 125 à 132.

[17] Christian TOPALOV, Le logement en France. Histoire d’une marchandise impossible, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1987.

[18] Marie-Hélène BACQUÉ, Mohamed MECHMACHE, Pour une réforme radicale de la politique de la ville. Ça ne se fera plus sans nous. Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires, Rapport au ministre délégué chargé de la Ville, juillet 2013.

[19] Sur l’auto-construction, la production du domicile, la résistance et le maintien des liens sociaux : COLLECTIF ROSA BONHEUR, La ville vue d’en bas, Travail et production de l’espace populaire, Paris, Éditions Amsterdam, 2019, p. 74-87.