Émission mensuelle du GREMMOS, #1, saison 2025-2026

Radio DIO, 89.5 FM à Saint-Étienne, et sur internet

Mercredi 8 octobre 2025 à 18 heures, sans créneaux de rediffusion

Émission à l’antenne chaque 2e mercredi du mois, de septembre à juin, de 18 à 19 heures.

La SCOPD Manufrance : de l’engagement syndical à la mémoire occultée

Avec Willy GIBARD (docteur en science politique, laboratoire Triangle), Antoine VERNET et Karine PÉTEL

C’est enfin l’heure de la rentrée pour le GREMMOS, après une première date – le 10 septembre 2025 – emportée par la foule mobilisée de « Bloquons tout ! ». Mais l’attente a parfois du bon, et c’est avec plaisir que nous vous proposons, pour cette 17ème saison (déjà !!!), d’entamer nos mensuelles avec cette émission consacrée à l’histoire engagée, mais marquée par l’adversité, de la SCOPD Manufrance.

Pour commencer, qu’est-ce qu’une SCOPD ? Les sociétés coopératives ouvrières de production et distribution, institutionnalisées par une loi du 10 septembre 1947 plusieurs fois modifiée, s’inscrivent en réalité dans une histoire longue, initiée au XIXe siècle. La coopération participe de l’économie sociale au sens large. Elle a accompagné, parfois précédé, le développement du syndicalisme français.

Les coopératives de production ont constitué une réponse critique aux excès du capitalisme : parfois pour tenter de s’affranchir de la tutelle patronale, souvent pour chercher à sauvegarder l’outil de travail et ainsi maintenir l’emploi. Les avatars furent nombreux – mines aux mineurs, verreries aux verriers, etc. –, mais leur réussite limitée, par manque de ressources ou de débouchés.

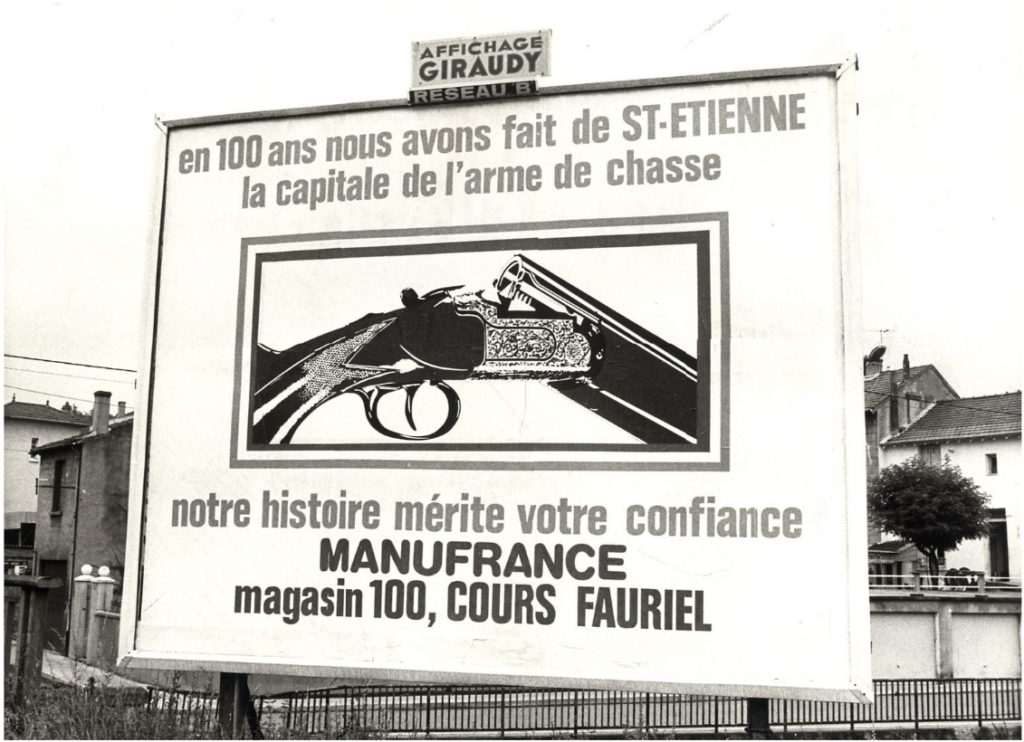

Retournons au XXe siècle. Manufrance, anciennement la Manufacture française d’armes et de cycles de Saint-Étienne, a été fondée en 1885 par Étienne Mimard (1862-1944) et Pierre Blachon (1856-1914). L’entreprise est pendant plusieurs décennies l’un des fleurons industriels et commerciaux du bassin stéphanois. Elle fabrique, fait fabriquer, assemble et vend sous ses différentes marques de nombreux produits. Son réseau commercial repose sur la diffusion d’un magazine, Le Chasseur français, d’un catalogue, le Tarif-Album, et d’un réseau de magasins implantés dans les plus grandes villes françaises. Manufrance s’impose ainsi comme un acteur incontournable de la vente par correspondance.

Malgré ses succès passés, l’entreprise se trouve en difficulté au cours des années 1970. Une concurrence accrue, un appareil productif vieillissant malgré le savoir-faire ouvrier, une organisation interne de plus en plus défaillante, la mutation des techniques de vente, le virage difficile de l’informatisation de la logistique expliquent le déclin rapide de Manufrance. De lourds investissements fonciers endettent la société. De nombreuses embauches pèsent sur une entreprise qui ne génère plus de bénéfices.

Placée en redressement judiciaire à partir du 31 mai 1977, Manufrance est en sursis. Les dirigeants se succèdent. Leurs plans impliquent le restructuration voire l’abandon de la branche production de l’entreprise. Des licenciements apparaissent inéluctables.

Ces projets se heurtent à l’opposition farouche des syndicats majoritaires, CGT et CFDT. La direction de Manufrance doit aussi composer, à partir de mars 1977, avec la municipalité de Saint-Étienne. La ville, actionnaire majoritaire de l’entreprise, est désormais dirigée par le communiste Joseph Sanguedolce. Sa liste d’union de la gauche (PCF-PS-MRG) a centré sa campagne sur la lutte contre le chômage. La nouvelle majorité ne peut accepter la perspective de licenciements, dans un bassin particulièrement touché par la désindustrialisation.

La liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 7 février 1979 sanctionne cette impossible réorganisation. Une nouvelle société Manufrance est fondée en avril 1979. Elle permet d’apporter les liquidités nécessaires à la poursuite de l’activité, grâce à de nouveaux actionnaires.

Un contrat de location-gérance, signé en juin, lui permet d’exploiter les installations et la propriété intellectuelle de Manufrance. Une partie des salariés ne peut être reprise par la nouvelle entité, malgré le soutien financier du gouvernement Barre et de la municipalité.

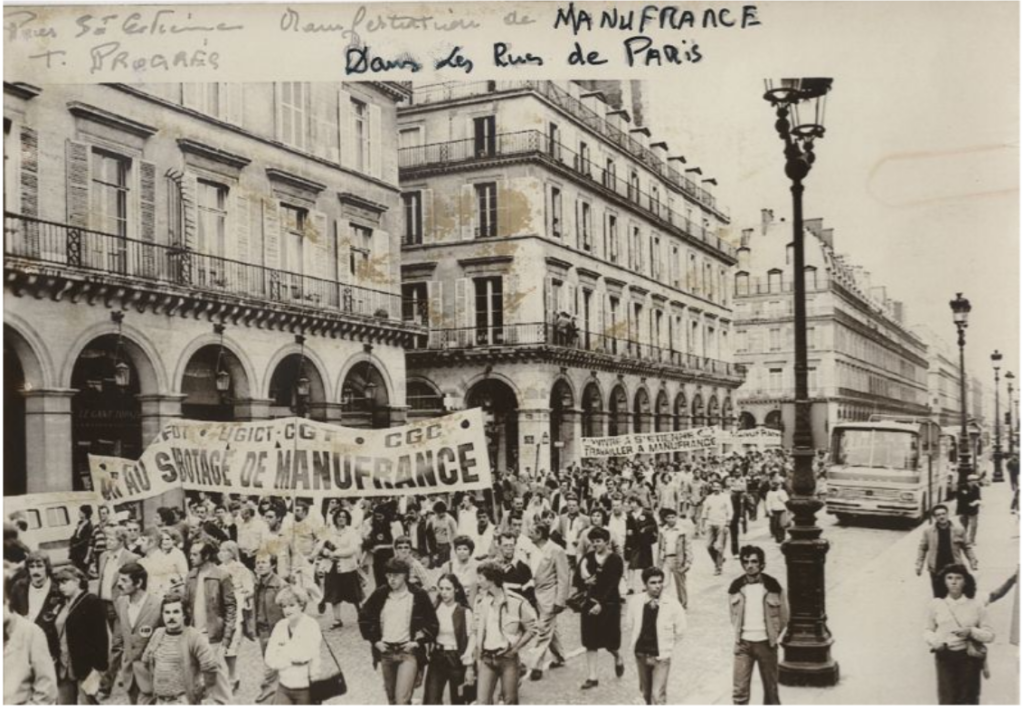

La situation économique demeure mauvaise. Bernard Tapie, spécialiste de la reprise de sociétés en péril, tente de prendre le contrôle des deux sociétés à l’été 1980. Les syndicats et la municipalité, refusant toujours tout licenciement, s’opposent à ses projets. Les autres actionnaires et le gouvernement réclament des mesures douloureuses avant tout nouvel apport financier. Les travailleurs de Manufrance se mobilisent à nouveau, jusqu’à battre le pavé parisien le 4 septembre 1980. Rien n’y fait, et l’ombre de Tapie plane toujours.

Face à des pertes cataclysmiques, la nouvelle société Manufrance est à son tour placée en liquidation en octobre 1980. Un nouveau licenciement collectif est inéluctable. Face à la menace, la préservation de l’emploi passe, pour quelques militants syndicaux comme pour la direction confédérale de la CGT, par un choix risqué : la création d’une société coopérative, financée autant par les indemnités de licenciement des travailleurs que par des aides que verserait le gouvernement.

À la veille des élections présidentielles d’avril-mai 1981, la possibilité d’une alternance politique laisse augurer des lendemains meilleurs… commence alors l’histoire de la SCOPD Manufrance, des espoirs qu’elle suscite, et de la mémoire complexe qu’elle a laissée.

Crédit photographique de la vignette et du bandeau : Archives photographiques de La Tribune-Le Progrès, Assemblée générale de la SCOPD Manufrance, 23 mai 1981.

De gauche à droite : René Le Guen (et non pas Henri !), secrétaire général du syndicat national UGICT-CGT ; Henri Krasucki, secrétaire confédéral de la CGT ; Christian Georges, secrétaire du syndicat CGT-Manufrance.

L’ensemble des clichés est reproduit avec l’aimable autorisation de La Tribune-Le Progrès.

Pour approfondir, un peu de matière :

Lectures sur l’histoire et le présent des SCOP (liste non exhaustive) :

Alexia BLIN, Stéphane GACON, François JARRIGE, Xavier VIGNA (dir.), L’Utopie au jour le jour. Une histoire des expériences coopératives (XIXe-XXIe siècle), Nancy, Éditions Arbre bleu, 2020, 326 p.

Simon COTTIN-MARX, Baptiste MYLONDON, Travailler sans patron. Mettre en pratique l’économie sociale et solidaire, Paris, Gallimard, coll. « Folio actuel », 2024, 345 p.

Timothée DUVERGER, L’Économie sociale et solidaire : une histoire de la société civile en France et en Europe de 1968 à nos jours, Lormont, Le Bord de l’eau, 2016, 414 p.

Willy GIBARD et Chloé LEBAS (dir.), Défendre les travailleur·euses en gérant les entreprises ? Quand syndicats et coopératives se rencontrent, Lormont, Le Bord de l’eau, à paraître en 2025, 216 p.

Maxime QUIJOUX, Adieux au patronat. Lutte et gestion ouvrières dans une usine reprise en coopérative, Vulaines-sur-Seine, Éditions du Croquant, coll. « Dynamiques socio-économiques », 2018, 314 p.

Camille TERNIER, Être des travailleurs libres. Le modèle des coopératives de production comme forme institutionnelle d’une économie démocratique, Paris, Mare et Martin, 2021, 610 p.

Patricia TOUCAS-TRUYEN (dir. Michel DREYFUS), Les Coopérateurs. Deux siècles de pratiques coopératives, Paris, Éditions de l’Atelier/GNC, coll. « Jean Maitron-Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français », 2005, 430 p.

Anne-Catherine WAGNER, Coopérer : les Scop et la fabrique de l’intérêt collectif, Paris, CNRS Éditions, 2022, 326 p.

Lectures sur l’histoire générale de Manufrance :

Nadine BESSE (dir.), C’était Manufrance, un siècle d’innovations 1885-1985. Fonds photographique du Musée d’art et d’industrie de Saint-Étienne, Lyon, Fage, 2010, 336 p. + DVD.

André VANT (dir.), L’industrie du cycle à Saint-Étienne, mythes et réalités. Aspects économiques, techniques, culturels et sociaux, rapport de recherche dactylographié, Musée d’Art et d’industrie de Saint-Étienne et Mission du patrimoine ethnologique du Ministère de la Culture, avril 1984, 320 p. [AD42, CD-MAI, MMSE].

Michelle ZANCARINI-FOURNEL, « Étienne Mimard (1862-1944) », dans Jean-Claude Daumas (dir.), Dictionnaire historique des patrons français, Paris, Flammarion, 2010, p. 467-468.

Lectures sur les difficultés de Manufrance jusqu’à la fin de la SCOPD :

Idem, L’Union départementale de la CFTC-CFDT de la Loire. Déconfessionnalisation, autogestion, crise et résistance au « recentrage » (1944-1988), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017, 306 p.

François GADOT-CLET, Une certaine idée de Manufrance : mes 300 jours de PDG, Paris, Denoël-Filipacchi, 1979, 168 p.

Idem, « La SCOPD Manufrance : une histoire coopérativiste oubliée : Les enjeux stratégiques d’une coopérative CGT en système capitaliste. 2ème partie », Les Cahiers d’histoire de la métallurgie, n°88, juin 2025.

Pierre KUKAWKA, Manufrance. Radiographie d’une lutte, Paris, Éditions sociales, 1980, 302 p.

Lambert JERMAN et Pierre LABARDIN, « D’une instrumentalisation de la prudence. La revente du parc immobilier de Manufrance (années 1970 – années 1980) », Entreprises et histoire, n°92, 2018/3, p. 59-72.

Philippe MUNCK, Nous accusons, Paris, VO éditions, 1993.

Et à écouter :