L’économie de la région stéphanoise a longtemps reposé sur la production d’armement. Entre la manufacture nationale d’armes, les grandes usines sidérurgiques produisant des blindages et des obus, les entreprises de la construction mécanique ou automobile sous-traitantes des armées ou même les sociétés des fabricants d’armes de chasse, nombre d’ouvriers ont dû, de gré ou de force, s’employer dans une industrie potentiellement destructrice.

Monde ouvrier et pacifisme autour de la Grande Guerre

La nécessité s’est cependant doublé, pour un certain nombre de travailleurs, d’une contestation, voire d’une hostilité, vis-à-vis de cette industrie de guerre. Le mouvement ouvrier, avec ses expressions internationalistes du XIXe siècle – Internationales ouvrière, anarchiste et socialiste –, a maintenu au XXe siècle un crédo pacifiste, parfois antimilitariste[1]. La proximité entre socialisme et syndicalisme facilite cette diffusion. De nombreux syndicats affiliés à la CGT n’hésitent pas, avant 1914, à dénoncer les périls qui menacent les peuples européens. Entre seconde Crise du Maroc et Guerres balkaniques, les nations du Vieux Continent semblent sur le point de plonger dans un gigantesque brasier.

Le Congrès des syndicats français contre la guerre des 24 et 25 novembre 1912 invite ainsi, dans l’une de ces décisions, les travailleurs du pays à chômer le 16 décembre suivant. Le syndicat des ouvriers mouleurs de Saint-Étienne met en application cet appel. Du point de vue des employeurs travaillant pour les armées, cette position ne passe pas. Aux usines de la Chaléassière, la direction organise la fermeture de l’atelier[2]. Ce lock-out permet de congédier les ouvriers les plus engagés. Les autres sont repris quelques jours plus tard, aux conditions imposées par l’entreprise.

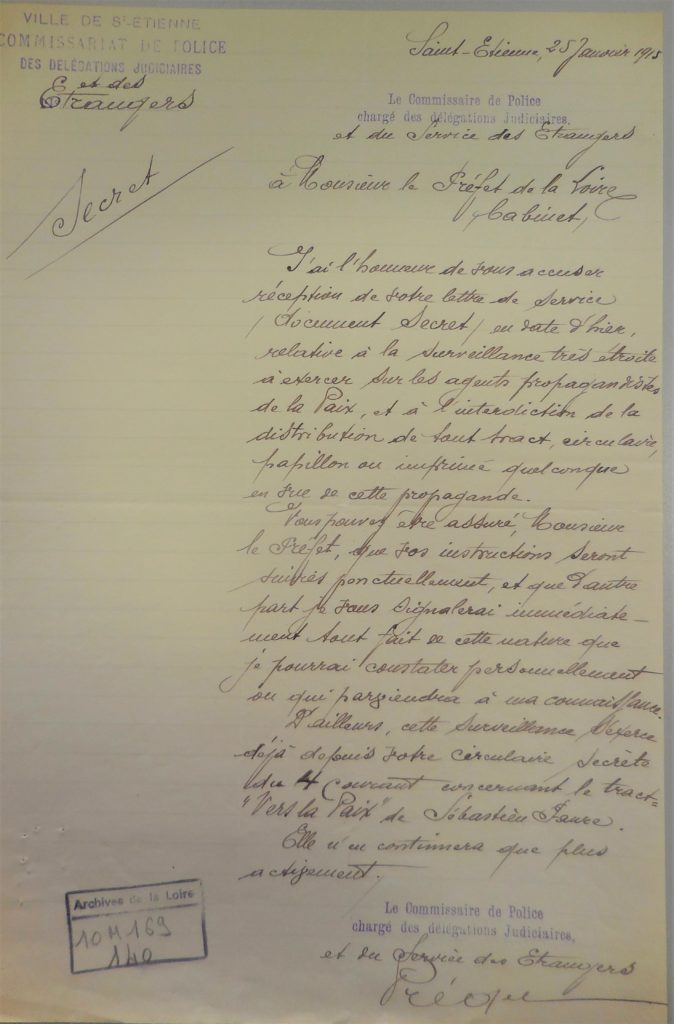

La menace antimilitariste est anticipée par l’armée française. Instauré par la loi Boulanger de 1886 afin de recenser les individus suspects d’espionnage, le carnet B devient progressivement un instrument chargé de lister l’ensemble des individus pouvant, par hostilité à l’armée ou à la patrie, entreprendre des actes de sabotage. Syndicalistes révolutionnaires, socialistes et anarchistes sont concernés par ce travail administratif. Cependant, lorsque la guerre devient inéluctable, le gouvernement fait le choix de ne pas mettre en application les arrestations préventives envisagées. La mobilisation est alors relativement consensuelle, caractérisée par une certaine résignation. Seule une poignée de militants anarchistes tente d’échapper, pendant quelques jours, à l’appel des drapeaux, en se cachant dans le massif du Pilat[3].

Aux heures les plus tragiques de la Grande Guerre, la tendance minoritaire de la CGT, opposée à l’Union sacrée, continue de porter une volonté de paix – au risque de la paix blanche, c’est-à-dire sans modification de frontières. D’importantes menaces judiciaires pèsent pourtant sur les militants, surtout pour les soldats affectés dans les usines de guerre. Les grèves de 1917 et du printemps 1918, animées notamment par le militant Clovis Andrieu, revendiquent ouvertement la fin du conflit[4]. Les révolutions russes et le traité de Brest-Litovsk (3 mars 1918) crédibilisent un tel horizon.

Le mouvement communiste, né au cœur du conflit, reprend l’antienne des militants socialistes et anarchistes des décennies précédentes. Ce point de vue s’inscrit, sans toujours se confondre, avec le discours des associations d’anciens combattants, toutes aussi vigoureuses dans leur revendication du « plus jamais la guerre » après « la der des ders »[5]. Un exemple est donné par l’ARAC, Association républicaine des anciens combattants, fondée en 1917. Cette organisation n’a cependant pas de rapport immédiat avec le mouvement ouvrier, malgré la politisation ultérieure de l’un de ses fondateurs, Henri Barbusse, adhérent du Parti communiste français à partir de 1923. L’écrivain est également à l’origine de la fondation, en 1933, du Mouvement Amsterdam-Pleyel, mis en place face à la montée du péril fasciste. La proximité de ces associations avec d’autres organisations du « conglomérat communiste », notamment la CGTU, permet toutefois de rapprocher ces engagements militants du monde ouvrier proprement dit[6].

Après 1945, un pacifisme ouvrier sous influence communiste

Après la Libération, la sidération née des explosions atomiques de Hiroshima et Nagasaki entretient le sentiment pacifiste. La nébuleuse d’organisations proches du PCF poursuit le travail militant entamé au cours de l’entre-deux-guerres. La Guerre froide naissante renforce, à partir de 1947, une telle orientation. Elle justifie notamment de nombreuses opérations antimilitaristes, motivées par l’internationalisme et la lutte anticoloniale. La guerre d’Indochine sert de contexte à ces revendications. Un important mouvement de contestation, parti des dockers de Marseille en novembre 1949, s’étend dans d’autres centres industriels français – la grève atteint les mineurs et les cheminots de Saint-Étienne en février 1950.

L’un des épisodes de cette campagne est connu sous le nom d’« affaire de Roanne », parfois baptisée « affaire du train »[7]. Le 23 mars 1950, à l’appel d’affiches placardées par la CGT, et d’un article du quotidien communiste Le Patriote de Saint-Étienne, une manifestation est organisée contre le départ d’un train chargé de cinq automitrailleuses, produites à l’Arsenal de Roanne et destinées, via le camp militaire de Coëtquidan, à être expédiées en Indochine. Les militants présents, principalement membres de la CGT, du PCF, de l’Union des femmes françaises (UFF) ou de l’Union des jeunes filles de France, se placent en nombre sur les rails, afin d’interrompre le convoi. À l’issue de l’assaut des forces de l’ordre, de nombreux manifestants sont arrêtés et emprisonnés au fort Montluc.

Parmi les dix-huit inculpés poursuivis par le tribunal militaire de Lyon, à partir du 22 août 1950, se trouvent le secrétaire de la Bourse du travail de Roanne Pierre Goutorbe[8], la secrétaire locale de l’UFF Jeanne – dite Jeannette – Pitaval[9], le journaliste du Patriote de Saint-Étienne Lucien Benoît[10] ou l’instituteur François Petit[11]. Malgré les lourdes charges pesant sur les inculpés – tentative d’entrave violente à la circulation du matériel destiné à la Défense nationale, plus provocation à ladite tentative d’entrave –, les « 18 de Roanne » sont finalement acquittés le 26 août. Cet événement s’inscrit dans un calendrier particulièrement agité, marqué par l’écho de l’appel de Stockholm, pétition lancée par le Conseil mondial de la paix, le 19 mars 1950, contre l’usage de l’arme atomique. D’autres manifestations du même type surviennent ensuite à travers le pays : le 11 mai à Saint-Brieuc, à Cannes en octobre 1950, à Nantes en mars 1951, etc.

Ces militants chevronnés s’impliquent ainsi dans des actions potentiellement violentes. La plupart occupent des responsabilités locales au sein de la nébuleuse communiste. Ces engagements réalisés au nom du pacifisme contestent ouvertement la politique gouvernementale, anticipant – ou même recherchant – la répression militaire ou judiciaire de la part des autorités. Cette prise de risque est même légitimée, puisqu’elle s’inscrit dans la carrière militante de ces personnalités, à l’image des responsables syndicaux et politiques des années 1920 et 1930, dont la condamnation judiciaire était une condition privilégiée de leur ascension hiérarchique.

La dimension conflictuelle de la revendication pacifiste au sein du mouvement ouvrier n’est cependant pas aussi systématique. L’hostilité que génère la course aux armements dans une large frange de l’opinion française, facilite par exemple la liaison entre militants communistes et militants chrétiens[12]. Cette proximité trouve un terrain d’expression privilégié au sein du Mouvement de la Paix, dont la fondation au niveau international, à partir de 1948, s’inscrit dans la prolongation directe du Kominform[13]. L’influence communiste au sein de la CGT facilite alors les passerelles entre le mouvement syndical et le reste du « conglomérat ».

Les conditions sont réunies, à nouveau, pour que les travailleurs chargés de fabrications militaires puissent exprimer un cas de conscience. Le texte suivant, paru en février 1952, illustre bien cette brèche fragile et incertaine, entre opinion et nécessité. Maurice Combe, présenté comme « ouvrier chrétien » plutôt que comme prêtre-ouvrier[14], militant CGT, assume publiquement la lecture d’un rapport produit dans le cadre des Assises départementales du Mouvement de la Paix, devant les membres du Comité de la Paix des usines de la SFAC (Société des forges et ateliers du Creusot, groupe Schneider), à la Chaléassière[15]. Le Patriote, quotidien communiste de Saint-Étienne, se fait l’écho d’une revendication qui s’inscrit parfaitement dans l’agenda du parti et du « conglomérat ».

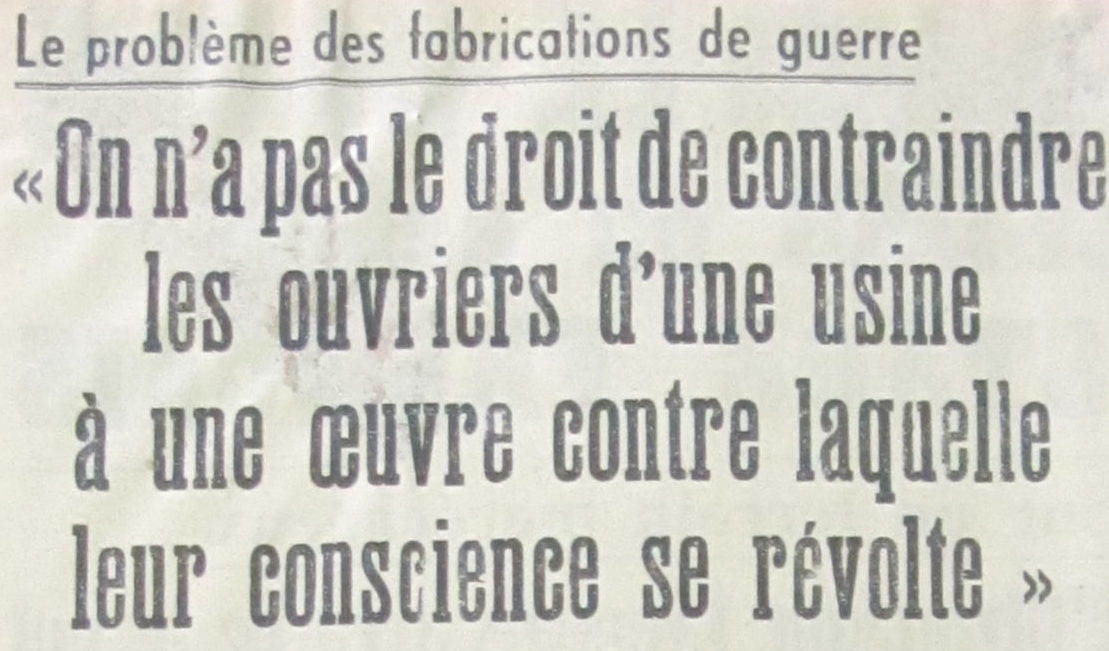

Le Patriote de Saint-Étienne, 4 février 1952.

Le problème des fabrications de guerre.

« On n’a pas le droit de contraindre les ouvriers d’une usine à une œuvre contre laquelle leur conscience se révolte »

… déclare M. Maurice COMBE, ouvrier chrétien des usines Schneider à St-Étienne, partisan de la Paix

Vendredi 25 janvier, le Comité de la Paix des Usines Schneider (La Chaléassière), à Saint-Étienne, donnait une réunion de compte rendu des Assises Départementales.

C’est M. Maurice Combe, ouvrier chrétien, travaillant dans cet établissement, qui présenta la déclaration suivante adoptée par l’ensemble des travailleurs présents à cette réunion :

« Parlant au nom d’une usine qui s’apprête à travailler pour l’armement, je ne veux être qu’un écho, l’écho d’un malaise et d’une colère, la voix de ceux qui sentent qu’on veut leur arracher leur travail pour une tâche qu’ils ne pourront faire qu’à contrecœur.

« Je veux dire bien haut qu’on n’a pas le droit de contraindre non pas seulement quelques-uns, non pas la majorité, mais l’ensemble des ouvriers d’une usine à une œuvre contre laquelle leur conscience d’honnêtes hommes se révolte.

CES OUVRIERS

QUE PENSENT-ILS ?

QUE DISENT-ILS ?

« Ces ouvriers, ils pensent et ils disent que ce n’est pas tellement sûr que la guerre soit une fatalité, car une fatalité qui a un plan et qui a des crédits, n’en est pas une. On peut lui mettre un nom.

« Ils pensent et ils disent que ce n’est pas la fatalité qui veut qu’un atelier habituellement désaffecté ou presque, se trouve rééquipé dès qu’il est question de guerre.

Ils pensent et ils disent qu’on y voit alors installer les plus belles machines, alors que, dans les ateliers d’où sort une production de paix, on est bien moins exigeant pour le matériel ! « Pour la guerre, ça tire pas ! » Il n’y a rien de trop beau pour préparer la guerre, cet enfant chéri du capitalisme et de toute volonté de puissance.

ILS VEULENT FAIRE DES CHOSES UTILES À L’HUMANITÉ

« Ils disent encore qu’ils n’ont pas appris un métier pour contribuer de leurs mains aux malheurs de l’humanité. Ils ne veulent pas, sur leurs mains, de ce sang qu’on veut verser.

« Mais ils veulent faire de bonnes choses, et utiles, et pour la paix. ils disent qu’il manque trop de maisons pour qu’on se prépare encore à en démolir et que si toutes ces armes ne doivent servir à rien, ça fait bien du temps et de l’argent perdus. Mais ils disent que quand il y a des armes, on ne les laisse pas rouiller, il y a toujours quelqu’un pour s’en servir.

« Alors, ils s’indignent de ce qu’on profite de leur misère, qu’on leur mette le couteau sous la gorge : « C’est ça ou pas de travail ! » Comme on profiterait de la soif d’un homme pour lui faire boire du poison.

« Ils sentent qu’ils ne pourront plus jamais haïr assez pour tuer le soldat qu’on voudrait leur opposer sur les futurs champs de bataille. Plus jamais un paysan, un ouvrier d’un autre pays ne sera « l’ennemi ».

« Ils ont compris combien tous les visages des honnêtes gens se ressemblent et comme se ressemble, aussi, leur volonté de bonheur et de paix.

C’EST POURQUOI ILS SONT DÉCIDÉS À AGIR

« Mais, pour qu’on ne s’y méprenne pas, ils disent tout de suite qu’ils ne seront pas des saboteurs.

« Ils n’envisagent pas, non plus, de s’opposer au travail pour la guerre par un refus individuel. Pourquoi incriminer le camarade contraint, comme ils pourraient directement pour l’armement, alors que c’est sur l’usine toute entière que repose la responsabilité des armes fabriquées.

« L’action envisagée ne peut être que collective, pour faire entendre loyalement, fortement, leur protestation.

CETTE BATAILLE

QU’ILS N’AIENT PAS À LA MENER SEULS

« Cette lutte, elle n’intéresse pas seulement non plus les métallurgistes chargés de travailler cet acier qui tue ou qui fait vivre.

« Elle nous intéresse tous, nous, les habitants d’une ville qui, par sa sidérurgie et sa mécanique, porte, bien contre son gré la responsabilité de tant de morts dans les guerres passées, mais qui ne veut plus être complice pour des guerres à venir.

« Et ce n’est pas seulement l’affaire des hommes, c’est aussi l’affaire des femmes. Elles ont toutes cette répulsion instinctive pour ces machines qui servent à tuer, qu’elles ne comprennent pas bien et qui leur font peur. Elles, qui savent être maternelles aussi bien toutes petites que très vieilles, qu’elles sachent donc être les mères de l’humanité, éternellement chargées d’apaiser les discordes, d’arracher des mains d’enfants trop méchants tout ce qui peut faire mal.

« Toutes nos voix ne font que venir s’ajouter à celles qui parlent au Mouvement de la Paix et ailleurs, de désarmement et de négociation.

L’AMOUR PLUS FORT QUE LA HAINE

« Les nations sont ce qu’elles sont, nous le savons. Nous savons qu’il faut des armes, mais nous demandons que leur poids ne soit pas tel qu’il pèsera plus fort que les arguments qui doivent faire respecter le droit. Celui qui vient à une discussion avec un revolver risque de compter plus sur son revolver que sur son bon droit.

« Si les hommes, pour montrer leur courage, ont besoin de la guerre, alors c’est à désespérer de l’humanité !

« Négocier, cela veut dire qu’on croit l’effort d’union plus difficile, mais plus fécond que la division.

« Négocier, cela veut dire que l’intelligence doit dominer l’instinct et qu’on est décidé de se traiter mutuellement en homme. L’homme, quand il attaque ou quand il se défend, doit le faire avec sa raison et avec son cœur. Les mains et les machines sont à leur service.

« Tout cela, c’est pour nous, non un vague souhait, un beau désir, mais ce que nous attendons et ce que nous voulons ensemble, convaincus que le progrès l’emportera un jour sur les retours en arrière barbares, que la confiance sera plus grande que la méfiance et l’amour plus fort que la haine. »

___

Cette déclaration, vigoureusement applaudie par les ouvriers de cette importante firme, doit tracer la voie à tous ceux et celles que l’on veut contraindre à travailler pour les œuvres de mort. Souvenez-vous des fondeurs de Givors refusant de couler les tourelles des chars. Les dockers de Nice jetant à la mer une rampe de V2 ; de ceux de Marseille, du Havre, etc…

Non, la guerre n’est pas une fatalité. La paix dépend des peuples, de leur union, de leur action. Mais cette action, il faut la préparer dès aujourd’hui. Demain, il serait trop tard.

Le texte met ainsi en avant différentes problématiques, reposant sur l’inégalité d’investissement et de salaires entre les ateliers travaillant directement pour la guerre, et ceux réservés aux fabrications civiles. La contrainte imposée aux ouvriers est ainsi dénoncée sans ambages. La mise en avant d’une supposée prémunition féminine vis-à-vis de la guerre et de ses malheurs, contrepoint d’un bellicisme viril, s’inscrit dans les conceptions socioculturelles du temps.

Contrairement aux décennies précédentes, il apparaît sinon plus simple, du moins marginalement toléré, pour les ouvriers travaillant dans un établissement privé, dépendant en partie des commandes militaires, d’exprimer une opinion pacifiste – plutôt qu’antimilitariste[16]. Malgré son engagement syndical et son exposition publique, Maurice Combe demeure un ouvrier de la SFAC jusqu’à la restructuration de l’entreprise en 1964. Il est cependant protégé par son mandat au sein du comité d’établissement, puis du comité central d’entreprise.

La prise de position du Mouvement de la Paix de la Loire intervient alors que la guerre de Corée tend à se stabiliser, et que la situation militaire en Indochine s’enlise dans un conflit sans issue. Quelques semaines plus tard, le PCF organise une grande manifestation contre la venue à Paris du général états-unien Matthew Ridgway, ancien commandant en chef des troupes des Nations Unies en Corée et nouveau commandant en chef de l’OTAN, le 28 mai 1952. L’événement est à l’origine de heurts violents, faisant de nombreux blessés, et se traduit par l’arrestation, pour atteinte à la sûreté de l’État, du dirigeant communiste Jacques Duclos[17]. Cette tension au sein du mouvement pacifiste, entre une voie – une voix ? – politique et une voie plus spécifiquement ouvrière, illustre encore une fois la complexité d’une telle problématique pour la masse des travailleurs.

Antoine VERNET

Notes

[1] Pour simplifier une question sémantique loin d’être neutre, la distinction actuelle entre pacifisme et antimilitarisme tient principalement à l’objet de la contestation : la guerre et ses destructions, pour le premier terme ; pour le second, l’institution militaire et son mode de fonctionnement, voire la promotion exagérée de l’armée dans le gouvernement des États – autrement dit le militarisme. Les deux concepts se recoupent partiellement. Le débat demeure riche sur cette segmentation complexe, parfois arbitraire, réalisée le plus souvent ex post : Marc Angenot, L’antimilitarisme : idéologie et utopie, Montréal, Université McGill, coll. Discours social / Social Discourse, nouvelle série, vol. I, 2001 ; Jean-Philippe Lecomte, « L’antimilitarisme. Proposition de définition », Les Champs de Mars, n°9, 2001, p. 111-133. L’usage du terme antimilitarisme est déjà courant au XIXe siècle, quand la notion de pacifisme apparaît seulement au début du XXe siècle.

[2] Archives départementales de la Loire, 10 M 347, questionnaire relatif au lock-out des ouvriers mouleurs de Leflaive & Cie, décembre 1912. Lire aussi l’encadré « Guerre à la guerre ! Antimilitarisme, antipatriotisme et pacifisme avant 1914 » dans GREMMOS (éd.), Le monde ouvrier face à la Grande Guerre. Le bassin de Saint-Étienne de 1910 à 1925, Saint-Barthélémy-Lestra, Actes Graphiques, 2018.

[3] Jean-Jacques Becker, Le carnet B : les pouvoirs publics et l’antimilitarisme avant la guerre de 1914, Paris, Éditions Klinksieck, 1973 ; idem, 1914 – Comment les Français sont entrés dans la guerre, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1977, notamment p. 351-352 et 394. Pour une approche complémentaire : Guillaume Davranche, Trop jeunes pour mourir. Ouvriers et révolutionnaires face à la guerre (1909-1914), Paris, L’Insomniaque-Libertalia, 2014.

Parmi ces militants anarchistes chevronnés, conscients du risque d’arrestation qui pesait sur eux, se trouvent Benoît Liothier, Jean-Baptiste Rascle, Nicolas Berthet et Philippe Goy (notices d’Yves Lequin – pour les quatre –, de Gérard Raffaëlli – à l’exception de Rascle – et de Maurice Moissonnier – pour Berthet –, complétées par Guillaume Davranche – sauf Rascle – pour le Dictionnaire biographique mouvement ouvrier mouvement social Maitron [en ligne]). Il faut ajouter un jeune ouvrier ajusteur, Jean Gardant, revendiquant également son antimilitarisme d’inspiration libertaire (notice de Guillaume Davranche).

[4] Gérard Raffaëlli, « Les mouvements pacifistes dans les usines d’armement de la région de Saint-Étienne (1914-1918) », dans Actes du 98e congrès national des sociétés savantes, Saint-Étienne, 1973, Paris, Bibliothèque nationale, 1975, p. 221-237 ; Gérard Raffaëlli et Michelle Zancarini, « ANDRIEU Clovis », dans Jean Maitron, Claude Pennetier et Paul Boulland (dir.), Dictionnaire biographique mouvement ouvrier mouvement social Maitron [en ligne], 2022 ; Michelle Zancarini-Fournel, « Clovis Andrieu (bassin stéphanois, 1915-1919) :

syndicalisme pacifiste d’action directe ou collaboration des compétences ? », dans Jean-Louis Robert (dir.), Le syndicalisme à l’épreuve de la Première Guerre mondiale, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017, p. 87-94.

[5] Antoine Prost, Les anciens combattants et la société française 1914-1939, Paris, Presses de Sciences Po, 1977, 3 tomes.

[6] Sur le mouvement Amsterdam-Pleyel et ses liens avec le « conglomérat communiste », lire notamment Jocelyne Prézeau, « Syndicats et organisations de masse. Le cas d’Amsterdam-Pleyel (1932-1934) », dans Danielle Tartakowsky et Françoise Tétard (dir.), Syndicats et associations. Concurrence ou complémentarité ? Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006, p. 391-398. Sur Barbusse : Jean Relinger, Henri Barbusse. Écrivain combattant, Paris, Puf, 1994.

[7] Sur l’histoire de « l’affaire de Roanne » et son issue judiciaire : Alain Ruscio, Les communistes français et la guerre d’Indochine 1944-1954, Paris, L’Harmattan, 1985, p. 257 et suiv. ; Cahiers de l’IHS-CGT de la Loire Benoît Frachon, n°1, 2000 (numéro consacré à l’affaire de Roanne) ; Vanessa Codaccioni, « “Le juridique, c’est le moyen ; la politique, c’est la fin” : les avocats communistes français dans la “lutte contre la répression” de guerre froide », Le Mouvement social, n°240, 2012, p. 9-27 ; eadem, Punir les opposants. PCF et procès politiques 1947-1962, Paris, CNRS Éditions, 2013.

[8] « Le Roannais, Pierre Goutorbe, un résistant de la première heure », Cahiers de l’IHS-CGT de la Loire Benoît Frachon, n°8, 2005 ; « Pierre Goutorbe, militant du Roannais », Cahiers de l’IHS-CGT de la Loire Benoît Frachon, n°19, 2010.

[9] Daniel Durand, « Roanne : l’UFF dans la lutte contre la guerre d’Indochine – une personnalité forte : Jeannette Pitaval », dans Paroles de femmes. 1945-1975, l’Union des femmes françaises de la Loire : « de la Résistance aux combats pour les femmes », actes du colloque du CEDMO42, 2 avril 2015, p. 52-59 ; Julien Lucchini, « PITAVAL Jeanne, Stéphany [née VORON] », dans Jean Maitron, Claude Pennetier et Paul Boulland (dir.), Dictionnaire biographique mouvement ouvrier mouvement social Maitron [en ligne], 2020.

[10] Jean-Pierre Besse et Claude Pennetier, « BENOIT Lucien », dans Jean Maitron, Claude Pennetier et Paul Boulland (dir.), Dictionnaire biographique mouvement ouvrier mouvement social Maitron [en ligne], 2021.

[11] Jacques Girault, « PETIT François », dans Jean Maitron, Claude Pennetier et Paul Boulland (dir.), Dictionnaire biographique mouvement ouvrier mouvement social Maitron [en ligne], 2014.

[12] Daniel Durand, « Chrétiens et communistes dans la lutte pour la paix dans la Loire », dans Combattants de la paix. 1948-1998 : le Mouvement de la paix Loire : « de l’interdiction de la bombe atomique à la paix en Algérie et au Vietnam », actes du colloque du CEDMO42, 23 mai 2018, p. 47-55.

[13] Olivier Le Cour Grandmaison, « Le mouvement de la paix pendant la guerre froide : le cas français (1948-1952) », Communisme, n° 18-19, 1988, p. 120-138 ; Yves Santamaria, Le parti de l’ennemi ? : Le Parti communiste français dans la lutte pour la paix (1947-1958), Paris, Armand Colin, 2006. Sur l’histoire locale du mouvement : Jean-Michel Steiner, « De la guerre passée à la guerre annoncée. Les Combattants de la paix du département de la Loire de 1949 à 1954 », dans Combattants de la paix, op. cit., p. 11-22.

Le Kominform, héritier indirect du Komintern, est fondé en septembre 1947. Ce bureau d’information des partis communistes a pour fonction la coordination idéologique et l’échange d’expériences entre ses neuf membres, dont le PCF. Il s’agit en réalité d’un instrument permettant au PCUS de contrôler l’action des partis communistes dans les autres pays européens.

[14] Dans une riche bibliographie consacrée aux prêtres-ouvriers, débuter par : Nathalie Viet-Depaule, « COMBE Maurice, Marcel, Marie », dans Jean Maitron, Claude Pennetier et Paul Boulland (dir.), Dictionnaire biographique mouvement ouvrier mouvement social Maitron [en ligne], 2022.

[15] Les Forges et ateliers de la Chaléassière, connues sous la raison sociale Leflaive & Cie entre 1908 et 1922, deviennent ensuite la Société anonyme des Établissements Leflaive jusqu’en 1926, puis la Société nouvelle des usines de la Chaléassière (SNUC) jusqu’en 1941. Le groupe Schneider loue alors les usines de la Chaléassière par l’intermédiaire de sa banque, l’Union européenne industrielle et financière. Il acquiert la SNUC en 1946, avant d’inclure ses actifs dans la constitution d’une filiale, la Société des forges et ateliers du Creusot (SFAC), en 1949.

Sur l’histoire de ces usines : Antoine Vernet, « Patron social et patron de combat. L’action de Joseph Leflaive aux usines de la Chaléassière (1898-1925) », dans GREMMOS (éd.), Le monde ouvrier face à la Grande Guerre. Le bassin de Saint-Étienne de 1910 à 1925, Saint-Barthélémy-Lestra, Actes Graphiques, coll. Histoire du monde ouvrier stéphanois, 2018, p. 41-73 ; idem, Les disciplines de l’industrie. Le patronat métallurgique et la formation organisée des travailleurs dans la région de Saint-Étienne (1865-1954), thèse de doctorat d’histoire, Université Lyon 2, 2018, spécialement p. 753-769.

[16] Malgré la forte présence cégétiste à la Manufacture nationale d’armes de Saint-Étienne, c’est-à-dire dans le giron même de la direction des études et fabrications d’armement, une telle libéralité n’a, sans nul doute, jamais existé au sein de cet établissement, surtout après la reprise en main opérée par l’administration militaire à la suite de la grève de 1947 (cf. Patrick Mortal, « CUSSONNET Louis », dans Jean Maitron, Claude Pennetier et Paul Boulland (dir.), Dictionnaire biographique mouvement ouvrier mouvement social Maitron [en ligne], 2008). Longtemps, le simple fait d’être identifié comme communiste par les services de renseignements pouvait légitimer un refus d’accès au site. Sur l’histoire de la MAS : Patrick Mortal, Les armuriers de l’État, du Grand Siècle à la globalisation 1665-1989, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires de Septentrion, 2007.

[17] Sur l’écho de cet événement jusque dans la région stéphanoise, cf. la photographie du gazomètre du puits Dolomieu, jointe à l’article de Maurice Bedoin : « 1948 – Riza Shatrafil, un jeune garçon de Roche-la-Molière dans la grande grève des mineurs », gremmos.fr, 30 novembre 2020.